陣内病院から見えた部分月蝕。

飛行機とのランデブーでお送りします。

なかなかの球体感、デス!

テレビをつければコロナ、コロナ、な世相になってしまっておりますが、

そんな状態のわりには、

「今、日本でどういう感染対策がすすんでいるのか、知ってますか?」

と問われたならば、『?』って人、意外に多くないですか?

そんなあなたのために、iPS細胞でノーベル賞を受賞された山中伸弥先生が、

国の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の副座長を担当されている

尾身 茂先生にインタビューされている動画がYouTubeにupされています。

わかりやすいお話で定評のある山中教授のガイドで、

わからないこと、わかっていること、が明確に切り分けられ、

「日本流」な感染症対策と、今、我々がすべきこと、が見えてきます。

ちょっと長めの56分の動画ですので、

お時間ある時に視聴されてみてください。

今回の感染対策のキモである、

『クラスターの早期発見&抑え込み』の核を担っているのが、

みなさんがお住まいの地域の保健所になります。

現在、保健所に設置されている「帰国者・接触者相談センター」では、

管轄エリアのPSR検査実施及び帰国者・接触者外来受診の窓口作業と、

PCR検査陽性の方とその周辺の感染経路と感染源を徹底的に洗い出す作業を

同時に行なっておられます。

検査陽性者のうち、軽症者に対しては自宅療養いただき、

周囲への感染力がなくなるまでの一定期間の外出制限をお願いすることで、

クラスターが小さいうちに感染を抑え込み、

次のクラスターが発生し、爆発的に感染がひろがることを

未然に阻止しています。

検査陽性者のうち、重症化のおそれがある患者さんに対しては、

指定感染症病院での専門治療に確実につなぐことで、

患者さんの命が失われる事態を未然に阻止しています。

現在、保健所では、感染症対策課のみならず、

担当以外の全課の職員さん総動員で

日本の危機を救うためのmissionを果たしてくださっているのです。

個人情報保護等々のセンシティブな問題や、

感染者に関わる仕事をしている方に対する

心ない風評被害の問題があるためか、

この辺の最前線で国民を守るために活躍されている方々の奮闘や献身が

マスコミでは全く報道されない状況にありますが、

そうした保健所業務の一端を実際に目にしている医療機関である当院からは、

ここだけはお伝えしたいな、と。

保健所職員のみなさん、

連日の24時間体制での対策業務、本当におつかれさまです。

みなさんのお仕事に心からの感謝と敬意を表します。

長期化の様相にみなさんの心身疲弊も激しいことと拝察しますが、

この国難を救うため、どうぞよろしくお願いいたします!!!

病院からみえる阿蘇外輪山が冠雪していた2月18日の午後のこと。

当院待合室の椅子の入れ替え作業を行いました。

10年超えの使用で傷みが激しくなりましたし、

近年、席数が足りない!ということで、

もう少し席数が増やせるよう

省スペースでコンパクトなベンチにしよう!

〜ということになりましてのリニューアルです。

院長一押しで入れました災害対策ソファが運び出される中、

薬局部長の吉田が、やおらソファにとりつき不審な動き。

・・・って、え???

えええ〜〜っっっ!!!

ソファの隙間から、でるわでるわ。

小銭に、裸錠に、コインケース。

ソファから発掘された合計金額がこちら。

・・・びっ、びっくりデス!!!

果ては、保険証カードも1枚発掘されました。

吉田曰く、

「結構、入ってるんですよね〜。

2年前くらいにみた時も2千円くらい出ましたから」

だそう。

こういうこともありますので、

お金の出し入れの際には、ぜひぜひお気をつけくださいね!

そんなことがありつつ、新しい椅子が運びこまれます。

今度は、ベンチタイプなので、お金が落ちればわかりそうですね(汗)

椅子のシート、一見、布のようにみえますが、

布様の加工がほどこされた合皮でして、

感染症流行シーズンには、次亜での消毒拭きも可能!

カラーは、院長Dr&副院長Drのチョイス。

「え〜俺今、テンションあがっちゃって選んでるから、

スタッフにも色の希望、聞いといてね」

ということで、ブラインドで外来スタッフにも要望をとったところ、

両者で一致したこのカラーを選ばせていただきました。

ご高齢の方が座ったり立ったりしやすいよう

全席肘掛つきで、

沈み込まないようハイタイプの座高のものをチョイス。

シートは、高級車のシートを作ってる工場で作られたものだそうで、

反発弾性、腰のホールドががしっかりめで、

長時間座っても疲れにくいのだそう。

こちらの販売元のオリバーさんでは、

最近、医療機関で一番よく出ているモデルだそう。

診察室に近い2席は、折りたたみ椅子を置いております。

こちら、スタッフのアイデアによる「車椅子優先シート」になります。

我々の想定としては、例えばこんな感じ。

折りたたみ椅子をどけたところに車椅子を止めていただき、

ご同行されるご家族には、

患者さんの近くに折りたたみ椅子で座っていただこう!

・・・という当院独自の試みです。

うまくWorkするといいな〜

新しいベンチの座りごごちは、

次の外来でおこしの際にお確かめください。

また、次のリニューアルの参考にさせていただきますので、

忌憚のないご感想もぜひお聞かせくださいね!

平成26年の作品ということで、MEN IN BLACKが流行ってた頃でしょうか。

しかし、内容は全然色褪せない!

秀逸ですっ!!

流石、東大医学部っっ!!!

侵入してくる犯人であるところのウイルスや細菌は、

みなさんの身体の中に備わっている免疫チームが排除殲滅するわけですが、

やはり新しい手口で侵入してくる犯人、というのは、

情報がないがゆえに、対応が後手に回ります。

ワクチンは、免疫チームに対して、

「犯人はこういう手口でやってきますから、対応準備しといてね」

という、模擬犯人を使った「訓練」といえますね。

これを経験しておくと、いざ実戦!の時には、

「みんな訓練どおりにやるぞ〜」ということで、

免疫チームもスムーズに動いて即殲滅が可能である、と。

なんだか我々の防災意識にもつながる話ではありますね(笑)

しかして、今回の新型コロナウイルスは、

訓練に全くない新しい侵入手口を使う犯人、ということになりますので、

いかに優秀な免疫チームでも初動が遅れ、感染を許してしまいます。

健康な若者であれば、基礎体力があり

体内の免疫チームも活きがいいので巻き返しの反撃ができるわけですが、

これが、体力がない高齢者であったり、

基礎疾患のコントロールがうまくいっていない状態の方や、

体質上や治療上、免疫不全状態にある方だと、

免疫チームもその能力を十分発揮することができません。

時に、ウイルスや細菌の増殖を許し、

戦いが激化した果てに免疫システムが混乱、暴走をきたし、

本来守るはずの体内臓器や血管までを傷めてしまい、

生命の危機に陥ることもあります。

新型コロナウイルスについては、

ワクチンや治療薬(増殖を抑制する薬)ができるまでは、

体内の免疫システムだけでうまく戦っていくしかありません。

免疫チームが万全の体制で戦えるよう、

栄養バランスのいい食事と、良質な睡眠、適度な運動で、

しっかり健康管理(=血糖管理)を行なって、

チームをサポートしていきましょうね!

他、感染予防としては、

すでに皆さん耳にたこができるほど聞かされていると思いますが、

ウイルスを体内に入れないよう手洗い・うがいをしましょう!

恐るべきウイルスではありますが、

このウイルスの水際対策は、

高価なお薬や機械、特殊な技術は必要ありません。

幸いなことに、

いつでも誰でもできる「手洗い・うがい」という簡単な行為で対策できるのです。

これ、やらない手はありませんよね。

なおかつ、今回のウイルスは、無症状でも感染力があることがわかってきています。

万が一、自分が無症状の感染者であることを考え、

周囲の大事な人にうつすことがないよう

マスク着用・咳エチケットの励行を!

それと、陣内病院からはもう一つ。

・・・首まわり、あっためてあげてください。

これは、当院の稗島Drから聞いたお話なのですが、

稗島Drがかつて大学時代、リンパ系の炎症・免疫の研究に打ち込まれていた際、

実験で使う免疫細胞を冷蔵庫から出し、顕微鏡にかけて見ると、

冷蔵庫から出してしばらくの冷えた免疫細胞って、ほとんど動かないのですが、

これを体温と同じくらいにあたためてあげると、

ピコピコと元気よく動き始め、活性化するのだそうで。

「ウイルスって最初、気道につくから、

ここで首回りの体温が冷気で下がってると、

やっぱ免疫細胞の活動って悪くなると思うんだよね。

昔の人が、風邪をひいたら首に焼いたネギを巻くとか言ってたじゃない。

ま、ネギは関係ないと思うけど(笑)、

首まわりを温めること自体は、免疫システムを活性化させるのには、

有効だと思うんだよね」

これから三寒四温で春に向かっていくとは思うのですが、

その三寒が本日雪になるなど、結構、寒いです。

不要不急の外出は控えたいところですが、

必要なお出かけをされる際は、

免疫システムが即出動して活躍できるよう、

身体〜とくに首回りを意識して

マフラーやネックウォーマーであったかくしてお出かけくださいね!

過日、当院以外に通院中と思われるリブレユーザーの患者さんから、

当院のホームページに下記のお問い合わせメールが入りました。

病院側が

「血液の採取を日に4回して、毎月受診しなければ、リブレが保険適応にならない。」

と言われて、私が

「リブレをはめて、血液も採取するのは無駄と思える。」

と言っても

「それが医療の規則である。」

との返事です。それは、事実なのでしょうか?

陣内病院の1型の患者さんもリブレをつけて、日に四回の採血をしているのかを教えてください。

どうぞよろしくお願いします。

お返事をご指定の携帯メールのアドレスに送信させていただいたのですが、

お使いの携帯にて、PCからのメールがブロックされている模様で、

送信ができませんでしたので、こちらでお返事させていただきますね!

お尋ねいただきました件ですが、

貴方の「納得いかない!」というお気持ち、非常によくわかります。

「せっかく簡単に血糖値がわかる持続測定機つけてるのに、

なんで面倒な指先穿刺の測定しなきゃいけないのよ!」

というのは、正直、我々医療者も全く同じ思いでおります。

ただ、これには「現時点でのリブレの限界」という事情がありまして。

少し長くなりますが、以下ご説明させていただきますね。

リブレは、正規の持続血糖測定(CGM)より

低価格で手軽に血糖日内変動の動向が把握できる、

〜という点で従来にない画期的な新しい血糖測定器でありますが、

従来になかったが故に、現時点での保険診療における位置付けが、

「あくまで『簡易』測定機器であり、従来の血糖測定機器の『補助』器具である」

〜という治療機器としては微妙な位置付けとされています。

リブレは間質液(体液)中に含まれる糖質の増減が、

血液中の糖質の増減トレンドをおおよそ反映している、

という性質を利用した測定器になります。

「おおよそ反映している」ということは、

間質液と血液中のブドウ糖の数値はイコールではない、ということです。

間質液(組織液)のブドウ糖量の変動は、

静脈血よりも5~10分ほど遅れる傾向があり、

なおかつ、急激に血糖が上昇もしくは下降する局面では、

誤差が生じる傾向があります。

リブレでは、この誤差を補正するため、

測定した間質液(組織液)のブドウ糖量を

アボット社が独自に開発した計算式により算出した

血糖値の「近似値」を測定結果としてモニタに表示していますが、

それでも、実際の血糖値とリブレの検査数値はズレることがあります。

例えばこちら。食後の血糖値に現れた誤差の一例。

昼食後の14:20、リブレでは218の血糖値が、

14:21に測定した血糖自己測定(SMBG)では165になっています。

その差、53。

当院のリブレの担当者に確認しましたところ、

陣内病院でリブレ使用中の患者において、

血糖自己測定(SMBG)とリブレの数字で誤差が出やすいのが、

まず、血糖値が70mg/dL以下のところ。

ここではリブレは低めに数字を出してくるそうで。

次に誤差が出やすいのが、血糖値が200~300mg/dLを超えるところ。

ここはリブレが高めに数字を出す傾向があるそうです。

また常にリブレの数字が50mg/dLくらい低めに出た事例もあるそうです。

この状態で、リブレの数字だけで判断して

補食やインスリンの追加打ちを行ってしまいますと、

数字が大きく表示されてしまった場合には、

インスリンを多く打ち過ぎてしまうことになりますし、

数字が低く表示されてしまった場合には、

補食で余計に血糖を上げてしまうことになります。

かえって血糖変動を不安定な状態にしてしまうことに繋がりかねません。

従って、処置が必要となるレベルの高血糖や低血糖の数値が出た場合には、

一度、指先からの血糖自己測定(SMBG)で再確認していただいてから

処置をとっていただくことが

治療の安全性を担保する上では必須になってきます。

『リブレをはめて、血液も採取するのは無駄』なのではなく、

現状、必要なことである、ということがご理解いただけるかと。

2年前のリブレ発売時、患者さんにお渡しする前の段階でリブレの体験装着された

稗島Drの空腹時の血糖チェックの図。

この辺は、当然、厚労省も把握されてまして、

患者さんの安全を考えたからこそ、

現段階では、リブレを血糖自己測定(SMBG)の『補助器具』として位置付け

必ず血糖自己測定と併用するように設定しているものと思われますし、

リブレの使用説明やホームページにもその旨をしっかり明記するよう

指導されているものと思われます。

あともう一つ、「納得いかない!」のは、

1日「4回」測定しなければならない血糖自己測定の回数の問題ですね。

こちらは、保険点数設定の都合上、というところが絡んでまいります。

保険診療上、リブレが血糖自己測定(SMBG)の『補助器具』扱いとなっているがために、

現時点では、健康保険の点数も、

「血糖自己測定器加算の料金でリブレのセンサー代も賄ってくださいね」

という、セット価格的な設定になっているため、

リブレを1か月フルにご使用いただく場合には、

1日「4回」の血糖自己測定(SMBG)の管理料をいただけないと、

病院側が赤字になってしまうという苦しい事情があります。

この状況を受け、陣内病院でも、

健康保険を使ってリブレを使用いただく場合には、

1型患者さんには、1日4回の血糖自己測定(SMBG)の算定で

リブレセンサー2箱(4週分)、

2型患者さんには、1日2回の血糖自己測定(SMBG)の算定で

リブレセンサー1箱(2週分)、

といった処方にて、日内変動を確認いただいているところです。

ということで、陣内病院でも、1ヶ月フルでリブレをお使いいただく方には、

1日4回の血糖自己測定(SMBG)がセットとなっております。

ここは正直、今は「保険規則ですから」としか説明のしようがなかったりします。

できれば、血糖自己測定(SMBG)とは別項目として、

リブレ単独での保険点数化をしてほしいところですよね。

そうすれば、Drが、患者さん個々の血糖管理の習熟度や必要に応じて

どの血糖モニターツールを用いるかを選択できるようになります。

今後は、リブレ以外の

フラッシュグルコースモニタリングシステム(FGM)の機器も

上市されていくでしょうし、

メーカーさんの開発努力で精度も上がってくるはずです。

この辺は、点数改正で検討されることを期待!です。

こちらも2年前のリブレ新発売時、陣内病院の職員勉強会にて

杉山Drはじめてのリブレセンサー装着!の図。

ご質問にありました病院職員さんの「それが医療の規則である。」を

しっかり説明しますと、これだけの長さの説明になっちゃいまして。

さらに出来うるならば、下記のリンク先の内容なんかも、

お伝えしたいな〜と思ってしまうわけですが。

参考)テルモ株式会社提供「血糖自己測定(SMBG)をよく知ろう!」

こちらはtaroさんの2016年リブレ発売当時の検証企画

「FGM(リブレ)とCGM(iPro)との同時測定比較」中の写真。

陣内病院では、新しいデバイスが出ると、

Drやスタッフ自ら身体をはったyoutuber的(笑)検証企画が始まりまして、

安全性や特性を確認した後に、当院採用機器とし患者さんにオススメしております。

質問者さまの病院職員さんも、

おそらくこの辺まで詳細説明出来る時間がなくて

端折って「医療の規則」と説明してしまわれたんでしょうが、

こういう質問をいただいた時って、患者さんに、

デバイスの機能の限界と活用のノウハウを説明することによって、

血糖コントロールのコアな部分を理解していただけるとっても良い機会だと思いますので、

医療者の方におかれましては、

ぜひ、時間をかけてしっかり説明してあげていただきたいな〜というのも

この場を借りて希望として述べさせていただきます。

さて、今回取り上げましたリブレは、

ユーザーにとっても医療機関にとっても、

絶対的に『完璧』な測定器というわけではないのですが、

それでも我々がリブレを患者さんに使用いただく理由は、

やはり、血糖の日内変動のおおまかな傾向が把握できること、

自覚していない低血糖や高血糖を知る手がかりになる、ということが、

血糖コントロールを組み立てる上で、

非常に参考になり有益である、ということに尽きます。

不測の大きな血糖変動を『想定の範囲内』として、

できるだけ血糖変動をフラットにコントロールすることで、

全身の細胞に必要十分な量の糖エネルギーを供給すると同時に、

余分な糖で神経や血管を傷つけることなく、しなやかに保っていくことは、

様々な合併症を予防するだけでなく、

がん予防や認知症予防にも繋がることがわかってきています。

健康寿命を保つ上でも

血糖モニタリングが果たす役割は非常に大きいです。

こうしたリブレの有用性については、

リブレユーザーの皆さんや、専門医の先生方の声が、

厚労省にもちゃんと伝わっているはずですので、

今後の保険点数改定では、

より患者さんのニーズにあった設定になっていくものと思います。

また、血糖モニタリングについては、

糖尿病のない方にも有用性がありまして。

中高年に差し掛かりますと、代謝機能の「老化」という部分で、

食後過血糖、結構多くの方で現れてまいります。

リブレって、そこを自覚する手がかりにもなります。

ただ、ここは、もちろん保険診療の対象外ですので、

将来的には、リブレのような機器が、保険治療機器としてだけではなく、

血圧計のようなご家庭での健康管理のツールとして

広く一般に使用されるようになると

「未病」段階での改善確率もupするかと。

この辺りも期待したいところですね。

リブレだと、このような皮のコートの上からでも、かざすだけで血糖値の確認が可能!

このお手軽感は一度味わうと手放し難いデス。

質問者さまにおかれましてはHbA1cが6.6%との由、

かなり優秀な血糖コントローラーでいらっしゃるので、

上記のリブレの特性が認識できれば、

さらにうまくリブレでの測定値を活用し、

より良いコントロール方法を組み立てていただけるものと確信します。

もうしばらくはお互い、

微妙に納得いかない状況が続いていくわけではありますが、

とりあえずは今のリブレで取れるメリット、最大限に活かしていきましょうね!

大阪北部地震、大きな余震は、おおよそ治まってきた状態でしょうか。

ただ、震度3前後の余震はまだ断続的に発生している状況かと拝察します。

熊本地震の際は、我々〜医療者も患者さんも、

連日、自宅でも職場でも散乱した室内や戸外周辺を片付け、

水や食料の確保に奔走し、

余震や地鳴りの音のたびに先行きを考えて不安になり、

夜も浅い眠りと覚醒を繰り返して良く眠れない、という日々が続き

最初の1週間は本当に心身共に疲弊しました。

この間、陣内病院のガレージ診療ではいろんなやりとりがありました。

「不安でずっと落ち着かない。」

「眠れない。」

「地震でない時もずっと揺れてる気がする」

「ちょっとした音にすごく敏感になっている」

「どこが悪いのかわからないけど、とにかく辛い。」

「戦争引き上げ、熊本大水害、熊本地震と人生で3度目の災害、

地震が一番怖かった。」

「避難所生活で注射を打ちにくい。

どこか場所があればと思うが、

自分より大変な病気の人もいると思うと言い出せない。」

「自分や家族が被災したことで初めて、他の被災地で

どれほどの恐怖や不安があったのか、と遅ればせながら感じた」

「まさか熊本でこんな大地震があるなんて!」

「家で家族の前では泣けないから。」

と当院に来院されて泣き出される患者さんもおられました。

辛いお気持ちや悩みやストレスは、

皆で共有すると解決策につながりますし、

解決できないことであっても少しだけ気持ちが楽になります。

医療スタッフに吐き出してもらってOKです。

もちろん病院で泣いてもらっていいんですよ!!

「食べるものが炭水化物しか手に入らない。どうしたら??」

「野菜がない』

という相談もよくありました。

ただ、こういった『入手困難』というどうしようもない状況の数日間は

食事療法の遵守より「サバイバル」が最優先です。

今、手に入るものを「命を守るためのエネルギー」として

しっかり食べましょう。

数日間、栄養バランスが崩れてたとしても、

普段からきちんとバランスの良い食事をされていれば、

後からリカバリー可能ですから安心してください。

非常時のお薬や食事の対処方法は、

シックデイルールに準じて考えるとおおよそうまくいきます。

あまり神経質になりすぎて

かえって強いストレスを抱え込むことがありませんよう。

被災中は、当然、辛いことが多いですが、

一方で、「有難い」と思う瞬間も多いです。

何より普通の生活のありがたさ、を心のそこから感じました。

また、感謝の「言葉」が人の力になる、ということ。

ガレージ診療に来られるなり、

「大丈夫だったね?!」

「こんな大変な状況なのに、お薬出してくれてありがとう。」

「自分の家がめちゃめちゃになっても涙も出なかったし、

すごく冷静な気持ちで片付けられたんだけど、

今日、病院に来て、病院の被害を見たら涙が出てきた。

やっぱり病院は無事でいてくれなきゃダメ!

大変だと思うけど、頑張ってね。」

〜などなど、自分のことより先に

医療スタッフのことを気遣ってくださる患者さん達の声に、

我々、どれだけパワーをいただいたことか!!!

周りの人とつながれば、辛い状況も必ず乗り切れます!

「辛い気持ちも、感謝の気持ちも、とにかく

出し惜しみしないで周りにどんどん外に出して!」

熊本地震を超えた当院CDEJから

大阪の被災者の皆様へのアドバイスでした。

頑張れ!大阪!!

大阪地方にて震度6弱の地震発生、の報に接し、

心よりお見舞い申し上げます。

ニュースで見る映像に、

2年前の熊本地震の記憶がまざまざと甦り、

本当に胸が痛くなります。

現地では余震が激しいことと思います。

先行きの不安と疲労で心身消耗されていると思いますが、

まずはこの3日間をしっかり乗り切られますよう。

糖尿病の患者さんにおかれましては、

お薬〜特にインスリンの手持ちを確認し、

まとめておいてください。

インスリンについては、

どの種類の製剤であっても、

最低4週間は常温保管が可能ですので、

冷蔵庫の中だけでなく、

避難経路の途中に分散保管されておかれると

いざという時にパッと持ち出しやすいです。

震度6以上になりますと、

部屋が落下物や倒壊した家具で足の踏み場がない状態になります。

そこから大事なものを探している時間もない場合があります。

今、自宅で過ごせている方におかれましては、

今回の震度6弱の経験で比較的被害がなかった場所に、

大事なお薬と緊急持ち出し品を移動しておいてください。

また、こうした広域災害時に

不測の事態でお薬を失った上に

かかりつけ医と連絡が取れないような場合には、

医師の処方せんがなくとも、

・お薬手帳

・薬剤情報提供書

・普段の処方せんを携帯で撮影した写真

・・・などなど、日頃の服薬情報が確認できるものがあれば、

調剤薬局でも処方を受けることができるよう取り決めがあり、

全国の病医院、調剤薬局に事務連絡がなされています。

ちなみに熊本地震の場合はこんな感じでした。

平成28年熊本地震における処方箋医薬品の取扱いについて

お薬の供給についても、

薬品卸会社の方々が、全国の流通ネットワークの拠点を駆使して

地震後、即時で被災地での医薬品の安定供給を確保してくださいます。

これも熊本地震で証明済!!!

何があっても絶対に処方は受けられますので安心してください!!!

ただ、「もしも」の場合にスムーズに処方を受けるために、

避難持ち出しバッグには

服薬情報の資料も忘れず入れておかれますよう!

大阪は阪神大震災の経験で耐震化が進んでいるものと思われますが、

内陸直下型の大地震で余震が続く場合、

水道や都市ガス(都市部の場合は電気も?)などの

地下に埋まっているインフラは、

復旧にどうしても時間がかかります。

特に水については、

地域の地下の水道供給管に被害が少ない間に、

もしくは、マンションなどで高架水槽内に残水があり館内給水管の破損がない間に、

・・・要するに、まだ水道から水が出ている間に

2〜3日分の飲料水と生活雑水を確保備蓄されてください。

飲料水や調理用の水は

持ち手と蓋があるウォーターバッグやペットボトルがあると

後々給水支援を受ける時にも非常に有益ですが

手持ちがない場合は、鍋でもなんでもOKです。

とにかくできるだけたくさん備蓄されておくことをお勧めします。

(ただ5リットル以上になるとかな〜り重いのでお覚悟を!)

生活雑水については、

本日、お風呂に入れたならば、その後の残り湯は流さず、

そのまま風呂桶にとっておいてください。

こちらはバスソルトを使っていたとしても

トイレの洗浄水として非常に役立ちます。

(実際、我々、余震が激しい間はずっとそれでしのいでいました。)

被災直後の現段階でできる備えもあります。

こうしたことで、この後の3日間に、

しなくていい苦労や、抱えなくていいストレスを減らせる

『減災』がはかれますよ、というご参考までに。

また、困った時は、遠慮なく周りに相談してください。

自ら情報を発信することは、

必ずあなたを助けてくれる道につながります。

被災後しばらくはどうしても混乱しますし、

不安な夜を過ごす日々が続くかと思いますが、

3日経てば支援供給体制が整いますので、なんとかなります。

どうかみなさんここを乗り切ってください!!!

大きな災害となりませんよう心より願っています。

5月13日(日)は、当院会長の陣内冨男のお誕生日でありまして。

今年は会長の橋寿と

日本糖尿病学会「坂口賞」受賞のメモリアルイヤーということで、

全職員で、ケーキと花束を贈呈してお祝いしました。

ケーキに刺された旗は、会長の大好きな日の丸のミニ国旗。

1つ1つに職員が祝福のメッセージを書いているのですが、

これをみんなに書いてもらっている時、

とある職員とこんなやりとりになり。

「坂口賞って、『坂口食』の坂口かな? うわ〜。懐し〜〜。」

「そうそう。その坂口Drのお名前を冠した賞です。

・・・って、後藤さん、『坂口食』経験ありなんですかっ!!

どんなのだったんですかっ?!」

時代は大正初期。

日本の近代糖尿病学の父、坂口康蔵先生が、

東京帝国大学青山内科にて、

「血糖調節と糖認容力」「糖排泄」の研究に尽力されていた際に、

その研究の中で考案され用いられていた米飯試験食が

「坂口食」として、昭和半ばまでの日本の

糖尿病診断の検査のスタンダードとなっていました。

その内容がこちら。

米飯270g、鶏卵2個。

早朝空腹時にこれを摂取して、

30分毎に3時間、耳朶採血にて血糖値を測定。

ブドウ糖が精製されてない時代の糖負荷試験であります。

空腹時とはいえ、食べきるにはなかなかの量ですよね(汗)。

患者さんから

「せめてタクアン1切れくらい、もらえんだろか。

これだけじゃ、飯が喉を通らんもん。」

という声が多数上がり、

後に、少量の香のものは添えてOKということになり、

熊大では、タクアン2枚が追加になったそうでございます。

陣内冨男が、熊大の体質医学研究所で

糖尿病診療と研究に没頭していた50余年前は、

(いかにも若き研究者って感じですよね)

↓

研究所で検査を担当していた後藤さんはもちろん、

糖尿病外来のスタッフ総出で

その日来院する患者さんの人数分の坂口食の準備をし、

冬の寒い朝には、耳朶採血が取りやすいようにストーブを炊いて待合室を温めて

患者さんをお迎えしていたのだとか。

そうやって早朝まだ暗いうちから出勤して

あたふたと診療準備に追われているスタッフの姿に、

いつしか患者さんが、

「わしらのために、先生方も朝早くから大変じゃろう。

何か、わしらが手伝えることがあれば。」

と患者さんもまた早朝から来てくださって

検査の準備を手伝ってくださるようになった、というのが、

全国初の糖尿病患者会、熊本県の「かいどう会」の始まりだったのだそう。

なんだかいかにも三丁目の夕日的エピソードですよねぇ。

当時の坂口食を使った糖負荷試験の採血検査では、

当然、少量の耳朶採血をスっと吸引してくれるセンサーなどあるはずもなく、

検査技師が細長いチューブで患者さんの耳朶血を口で吸ってチューブの中に吸引し、

それを測定機器にかけていたのだそう。

「糖尿病患者さんの血液って固まりがあることが多いから

チューブに詰まってしまうこともよくあって。

それをチューブの外からつまんで柔らかくして通るようにして、

もう一回チューブの所定の目盛りの量まで吸引しようとすると、

今度は勢いよく入ってきて、

患者さんの血液が自分の口の中に入ることもあったのよ〜。

今思えば、感染してなくて本当よかった!」

という、感染症対策が常識となった今となっては

なかなか恐ろしい思い出話も伺えまして(汗)。

近代糖尿病治療の夜明けは、

こうした献身的なスタッフの頑張りで支えられていたんですね。

その後、昭和52年に陣内病院が開院した時には、

ブドウ糖液「トレーランG」を使っての糖負荷試験になっていたそう。

当時を知らない我々としては、今の糖負荷試験も

「朝から空腹に甘いの飲んで何度も採血して大変!」

と思ってしまうんですが、

米飯270g+生卵2個+タクアン2枚 を考えれば辛くないですね(笑)

と、こんなお話を教えてくださった後藤さんが、こちら。

「いやぁあ〜恥ずかしいから写さんで〜〜〜!!!」

とのことでこのようなショットになっておりますが、

熊大時代から病院創設時まで、

会長と共に仕事をされていた後藤さんにも

坂口賞、贈呈したい気持ちです!

いつも明るい笑顔と楽しいおしゃべりが素敵な

陣内病院の創設時8人の1人の検査室初代メンバーであります。

当時の糖尿病の検査方法を知りたい若者や、

当時の糖尿病診療の思い出話を語りたいご年配の方、

いずれも、お気軽にお声掛けくださいねっ!

震度6強の地震から2年。

現代建築の粋と世界初の技術を集めた修復作業が進行中の熊本城では

現在、小天守がリアルな「天空の城」と化しております。

・・・城って持ちあげられるんだね。

そんな素朴な驚嘆を感じる中、

当院では、2年前に前震が発生した4/14に、

震度6強の地震発生を想定した避難訓練を行いました。

昨年は、外来患者さんがピークの時間帯を想定し、

当院の患者会の患者さんと入院患者さん、透析患者さんに

ご協力をいただいての訓練を行いましたが、

今年は「スタッフ人員が少ない1型外来の日」を想定し、

実際に1型外来に来られたお子さんと

保護者の皆様にもご協力いただいての訓練です。

熊本地震で甚大な被害を受け、

4/16からGWすぎまでのガレージ診療を余儀なくされた当院も、

今や修復作業も完了、平穏な診療の日々を取り戻しております。

たくさんの方のご支援を糧に、

辛く苦しい復旧作業と非常時診療体制を皆で乗り越えた日々でしたが、

2年も経つとその記憶も遠くなっていきます。

そんな中、こうした訓練の打ち合わせをすると、

「あの時はこうだったから、次はこう備えよう」

という細かい記憶がよみがえり、

各部門でのディスカッションも深まります。

また、想定を変えて行うことで

新たに生まれるスタッフ個々の気づきを職員全員で共有して、

新たな対策を考えることもできます。

今回は、当院の防災設備の設置管理を担当くださっている方にも

アドバイスをいただきました。

山口防災設備の野口さん、

今回は本当にありがとうございました!

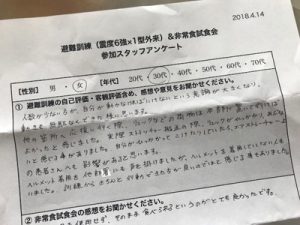

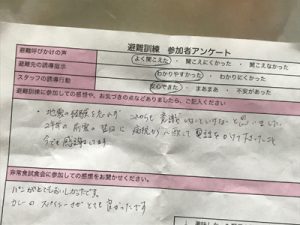

ちなみに、こちらは、参加いただいた保護者の方からの

評価とアンケート。

合格点、いただけたようです!

あの時の経験を今に活かし、さらには未来に伝えることで

患者さんに安心して医療を受けていただける

安全な環境を提供し続けたいと考えています。

最近、過去の大きな厄災が記録され残されている文献や石碑について、

当時の人達が「どうしてそれを残そうと思ったのか」というところに

時を超えて共感できるようになってきました。

震災はとても辛い経験でしたが、

この経験を、自分の大切な人のために活かすと共に、

「未来の人達に伝え、その命を守るために役立てたい」

と改めて思っています。